— Какой дурак, — заметил голос, — ведь он простудится.

Дениза обернулась и увидела, что все семейство Бодю снова стоит за ее спиной. Как и Бурра, которого они считали дураком, они то и дело невольно возвращались к созерцанию этого зрелища, раздиравшего им сердце. Это было какое-то самоистязание. Женевьева сильно побледнела: она убедилась, что Коломбан любуется тенями продавщиц, мелькающими в окнах второго этажа; Бодю старался подавить в себе вновь вспыхнувшую злобу, а глаза его жены наполнились безмолвными слезами.

— Так, значит, завтра ты туда отправишься? — спросил наконец суконщик: его мучила неуверенность; он чувствовал, что племянница, как и все другие, покорена.

Она замялась, потом кротко сказала:

— Да, дядя, если только это вас не очень огорчит.

II

На следующий день в половине восьмого Дениза стояла перед «Дамским счастьем». Она решила сначала явиться туда, а потом уж проводить Жана к его хозяину, который жил далеко, в верхней части предместья Тампль. Но, привыкнув рано вставать, она слишком поспешила выйти из дома: приказчики еще только начинали появляться. Боясь показаться смешной, она в нерешительности топталась на площади Гайон.

Холодный ветер обсушил мостовую. Из всех улиц, озаренных бледным утренним светом, торопливо выходили приказчики, ежась от первой зимней стужи, спрятав руки в карманы и подняв воротники пальто. Они шли большей частью поодиночке и исчезали в недрах магазина, не обменявшись ни словом, ни взглядом с сослуживцами, спешившими рядом с ними; другие шли по двое, по трое, занимая тротуар во всю его ширину и перекидываясь коротенькими фразами; все они, прежде чем войти, одним и тем же движением швыряли в сточную канавку окурок папиросы или сигары.

Дениза заметила, что многие из них, проходя мимо, заглядывают ей в лицо. И это еще больше смущало девушку. Она уже не чувствовала в себе смелости последовать за ними и решила, что войдет только после того, как поток прекратится; она покраснела при мысли, что в дверях может столкнуться со всеми этими мужчинами. Но шествие все продолжалось, и, чтобы избавиться от любопытных взглядов, Дениза медленно обогнула площадь. Вернувшись, она увидела перед подъездом «Дамского счастья» высокого, бледного и нескладного юношу, который, подобно ей, вот уже четверть часа, видимо, выжидал чего-то.

— Мадемуазель, — решился он наконец спросить ее, запинаясь, — вы не служите здесь продавщицей?

Вопрос незнакомого человека привел Денизу в такое замешательство, что она ничего не ответила.

— Видите ли, — продолжал он, еще больше путаясь, — я подумал, нельзя ли мне сюда устроиться, а вы могли бы мне объяснить…

Он робел не меньше нее и рискнул обратиться к ней только потому, что, как ему казалось, и она тоже смущена.

— Очень была бы рада, сударь, — ответила она наконец. — Но я знаю не больше вашего; я тоже пришла сюда наниматься.

— Ах, вот как, — произнес он, совершенно растерявшись.

Оба густо покраснели и стояли в смущении друг против друга, тронутые сходностью своего положения, но не отваживаясь пожелать успеха товарищу по несчастью. Так как у них не хватало духу сказать еще что-нибудь, а смущение охватывало их все больше и больше, они неловко разошлись и стали дожидаться порознь в нескольких шагах друг от друга.

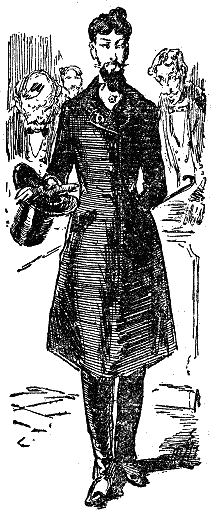

Приказчики все продолжали входить. Теперь Дениза слышала шуточки, которые они отпускали, проходя мимо и искоса поглядывая на нее. При мысли, что она служит для них забавой, ее смущение возросло еще больше, и она уже решила было побродить полчаса по окрестным улицам, но в эту минуту внимание ее привлек какой-то молодой человек, быстро приближавшийся по улице Пор-Маон. Очевидно, это был заведующий отделом, потому что все приказчики здоровались с ним. Он был высокого роста, с бледным лицом и холеной бородкой; глаза его, мягкие, бархатистые, цветом напоминали старое золото. Пересекая площадь, он равнодушно взглянул на Денизу, затем вошел в магазин, а она так и продолжала стоять, не шевелясь, взволнованная его взглядом, полная какого-то непонятного трепета, в котором тревога преобладала над восхищением. Страх окончательно завладел ею, и она медленно пошла вниз по улице Гайон, а потом по улице Сен-Рок, ожидая, когда к ней вернется мужество.

Однако то был больше, чем заведующий отделом, — то был Октав Муре собственной персоной. В эту ночь он совсем не спал, ибо после бала у знакомого биржевого маклера отправился ужинать в обществе приятеля и двух женщин, подобранных за кулисами какого-то маленького театра. На нем было застегнутое доверху пальто, скрывавшее фрак и белый галстук. Быстро поднявшись к себе, он умылся и переоделся; когда он затем сел за конторку в своем кабинете, вид у него был вполне бодрый, взгляд живой, а цвет лица такой свежий, словно он провел десять часов в постели. В обширном кабинете, обставленном дубовой мебелью с зеленой репсовой обивкой, единственным украшением был портрет той самой г-жи Эдуэн, о которой до сия пор еще судачили в квартале. С тех пор как ее не стало. Октав хранил о ней почтительное воспоминание и выказывал к ее памяти сердечную признательность за то богатство, которым она осыпала его, выйдя за него замуж. И теперь, прежде чем взяться за векселя, лежавшие на его бюваре, он улыбнулся портрету, как счастливый человек. Ведь именно сюда, к ней, возвращался он работать после своих проказ, выходя из альковов, куда его, молодого вдовца, завлекала жажда наслаждений.

В дверь постучали, и, не ожидая ответа, в кабинет вошел молодой человек, высокий и худой, с тонкими губами и заостренным носом; гладко причесанные волосы с пробивающейся сединой придавали ему весьма степенный вид. Муре поднял глаза и, продолжая подписывать, спросил:

— Хорошо спали, Бурдонкль?

— Благодарю вас, отлично, — ответил молодой человек и принялся неторопливо прохаживаться, словно у себя дома.

Бурдонкль, сын бедного фермера из окрестностей Лиможа, начал работать в «Дамском счастье» одновременно с Муре, когда магазин еще занимал только угол площади Гайон. Очень умный, энергичный, он, казалось, без труда мог бы затмить своего менее серьезного коллегу, рассеянного, с виду легкомысленного и вечно попадавшего во всякие подозрительные истории с женщинами, но у Бурдонкля не было ни проблесков таланта, присущих пылкому провансальцу, ни его смелости, ни его покоряющего изящества. Как человек разумный, он с самого начала покорно, без всякого сопротивления склонился перед Муре. Когда последний предложил своим служащим помещать деньги в его предприятие, Бурдонкль сделал это одним из первых, доверив Муре даже наследство, неожиданно полученное от тетки; и мало-помалу, пройдя через все ступени — продавца, помощника заведующего, потом заведующего отделом шелков, — он сделался компаньоном своего патрона, самым любимым и самым влиятельным, одним из шести пайщиков, которые помогали Муре управлять «Дамским счастьем», составляя нечто вроде совета министров при самодержце. Каждый из них ведал определенной областью. На Бурдонкля же было возложено общее наблюдение.

— А вы как спали? — спросил он фамильярно.

Когда Муре ответил, что совсем не ложился, Бурдонкль покачал головой и сказал:

— Вредно.

— Ну вот еще! — весело возразил Муре. — Я бодрее вас, дорогой мой. У вас глаза опухли от сна, вы отяжелели от излишнего благоразумия. Развлекайтесь! Это освежает голову!

Такие дружеские пререкания вошли у них в привычку. Прежде Бурдонкль колотил своих любовниц, потому что, по его словам, они мешали ему спать. Теперь же он и вовсе стал заправским женоненавистником, хотя вне дома, без сомнения, встречался с женщинами; но он умалчивал об этом: они занимали в его жизни слишком мало места. В магазине он ограничивался тем, что играл на страстях покупательниц, которых глубоко презирал за легкомыслие, побуждавшее их разоряться на дурацкие тряпки. Муре, наоборот, относился к женщинам с преувеличенным восторгом, преклонялся перед ними и льстил им, постоянно поддавался новым увлечениям, и это было своего рода рекламой для его фирмы; он, можно сказать, одной и той же лаской нежил весь женский пол, стараясь одурманить его и держать в своей власти.